Blogue

Quand partir, c’est avancer

On nous a tous déjà servi ces phrases : « N’abandonne jamais. », « Une perte sur papier n’est qu’une perte théorique. », « Va au bout de tes rêves, peu importe le prix. » Ces slogans, martelés comme des vérités sacrées, ont été érigés en boussole universelle du succès. Mais que se passe-t-il quand ils nous égarent ? Quand ils nous enfoncent plutôt que de nous élever ?

Persévérer n’est pas toujours synonyme de sagesse. Continuer, coûte que coûte, n’est pas toujours un signe de force. Parfois, le vrai courage consiste à s’arrêter. À admettre que ce chemin-là, malgré tous les efforts investis, ne mène plus nulle part. Que ce projet, ce rêve, cette version de soi qu’on défend depuis si longtemps, ne nous ressemble plus vraiment.

Le piège, c’est ce qu’on appelle le biais des coûts irrécupérables. Plus on a mis de soi dans une aventure, plus on se sent obligé de continuer. Comme si renoncer revenait à tout perdre. Pourtant, ce qui a été donné l’a déjà été. On ne récupère ni le temps ni l’énergie investis. La seule vraie question, c’est : qu’as-tu encore à offrir, et à quoi veux-tu le consacrer ?

Il y a une image que j’aime beaucoup : celle du cul-de-sac. On y entre avec l’élan d’un rêve, la foi d’un début. Mais au fil du temps, le souffle s’amenuise. On avance sans progresser. On tourne en rond, persuadé que le virage décisif est juste après le prochain effort. Et c’est ainsi qu’on s’épuise. Pas à cause de la difficulté du projet, mais à cause de l’illusion qu’il finira bien par débloquer.

Il existe pourtant des façons de se protéger de soi-même. La première : se donner un cadre. Un délai clair, fixé à froid. « Je me donne deux ans, puis je réévalue. » Ce n’est pas une date d’abandon, c’est une promesse d’honnêteté. Ce moment-là permet de faire le point, de mesurer les progrès réels plutôt que les espoirs projetés. Il donne le droit de changer d’avis.

L’autre outil, c’est le silence. Ne pas tout dire trop tôt. Garder son projet à l’abri des regards. Car plus on annonce, plus on se lie. Et plus il devient difficile de reculer sans avoir l’impression de décevoir. Pourtant, tu n’as pas à porter le regard des autres sur ton dos. Ce que tu bâtis t’appartient. Ce que tu choisis aussi.

Et si arrêter n’était pas trahir, mais se libérer ? Et si dire non, c’était faire de la place pour un oui plus grand ? L’abandon intelligent, ce n’est pas un recul. C’est un pivot. Un changement de direction volontaire. Un geste qui dit : je ne suis plus la personne qui avait commencé ce projet, et c’est très bien ainsi.

Le succès n’appartient pas toujours à ceux qui s’accrochent. Il sourit souvent à ceux qui savent faire demi-tour au bon moment, pour aller ailleurs. Mieux. Plus loin. En paix.

Parce qu’abandonner, parfois, c’est s’offrir une seconde chance. Et il n’y a rien de plus puissant que ça.

Crédit image :

Depositphotos

Devenez la personne qu’on appelle quand tout s’écroule

Qui appelleriez-vous pour vous sortir d’une prison à l’étranger ?

C’est une question insolite, presque digne d’un film. Et pourtant, elle en dit long.

Imaginez : vous vous réveillez dans une cellule, quelque part à l’autre bout du monde. Un seul appel. Une seule chance. Qui appelleriez-vous ?

Qui, dans votre entourage, réunit en elle à la fois l’audace, la débrouillardise, le sang-froid et l’intelligence nécessaires pour vous tirer de là ?

Cet exercice, proposé par George Mack dans son essai High Agency, porte à réfléchir. Pas seulement aux personnes à qui l’on accorde sa confiance… mais aussi à la personne que l’on choisit d’incarner au quotidien. Dans un monde où les repères s’effritent et où la méfiance prime, cette question soulève une interrogation essentielle : seriez-vous, vous-même, l’appel qu’on ferait en cas d’urgence ?

Rachel Botsman, auteure de How to Trust and Be Trusted: 5 Lessons, discerne deux qualités fondamentales chez ceux en qui l’on peut réellement avoir confiance : la capacité et le caractère.

La capacité, c’est l’alliance de la compétence et de la fiabilité. C’est la personne capable de garder la tête froide quand tout s’accélère, de prendre des décisions éclairées avec peu d’information et, surtout, d’agir sans attendre. C’est aussi celle qui ne cherche pas d’autorisation pour passer à l’action, qui sait mobiliser les bonnes personnes, même dans l’urgence, et qui avance avec détermination malgré les obstacles.

Mais la capacité ne suffit pas. Car la confiance se gagne autant par ce que l’on fait que par qui l’on est. Le caractère, selon Botsman, repose sur l’empathie et l’intégrité. La personne qu’on appelle dans les moments critiques, c’est celle qui comprend, sans jugement, ce qu’on traverse. Celle qui agit avec cœur, reste droite dans la tempête et fidèle à ses valeurs, même quand personne ne regarde. C’est aussi celle qui n’hésite pas à remettre en question l’autorité si c’est ce que la situation exige, tout en gardant l’agilité nécessaire pour s’adapter, encore et encore.

Au fond, c’est cette rare combinaison de lucidité, d’élan, de solidité morale et de sensibilité humaine qui inspire une confiance durable. C’est ce qui distingue les personnes qu’on appelle en premier, sans même y penser, quand tout semble s’écrouler.

Et cette année, j’ai envie de devenir cette personne.

Celle qui agit sans attendre.

Celle qui reste droite.

Celle à qui l’on confie ce qui compte le plus.

Celle qu’on appelle quand tout dérape.

Et vous, seriez-vous cette personne ? Ou du moins, avez-vous envie de le devenir ?

Sources :

Rachel Botsman. How to Trust and Be Trusted: 5 Lessons. Pushkin Industries, 2025.

Sahil Bloom’s Curiosity Chronicle. The Prison Escape Test, Productivity Hacks, & More, 28 mars 2025.

Crédit image :

Depositphotos

Se réinventer après une épreuve

Les épreuves font partie de la vie. Un projet qui échoue, une occasion qui nous échappe, une rupture qui nous fait perdre nos repères… Ces moments nous marquent. Mais s’ils n’étaient pas seulement des obstacles ? Et s’ils étaient aussi des tremplins ?

Arthur Brooks, professeur à l’Université Harvard et spécialiste en sciences sociales, propose un exercice simple, mais puissant pour transformer ces passages à vide en moteurs de croissance.

Prenez un cahier et réservez trois espaces sur la même page pour y écrire vos réflexions à trois moments clés : au moment où vous faites face à l’épreuve, un mois plus tard et trois mois plus tard.

Prenons l’exemple de Marie. Passionnée de sport, elle s’entraîne depuis des mois pour son premier marathon. Mais à quelques semaines de l’événement, une douleur persistante au genou l’oblige à tout arrêter. Son objectif s’effondre.

1 – Face à l’épreuve : mettre des mots sur ce que l’on ressent

Marie commence son exercice en écrivant en haut de la page :

Qu’est-ce qui me bouleverse dans cette situation ?

« J’ai l’impression d’avoir tout perdu. Chaque séance d’entraînement, chaque sacrifice… tout ça pour rien. Voir les autres continuer pendant que je suis contrainte à l’immobilité est insupportable. Cette blessure me prive d’un moment que j’attendais tant. »

2 – Dans un mois : tirer une leçon

Sous cette réflexion, elle ajoute :

Que m’a appris cette expérience ?

« Avec le recul, je me rends compte que mon corps m’envoyait des signaux bien avant cette blessure. J’ai ignoré ces alertes, persuadée que la volonté devait surpasser la fatigue. Cet arrêt forcé m’a ouvert les yeux : l’écoute de soi est tout aussi essentielle que la discipline. »

3 – Dans trois mois : identifier un changement positif

Sous sa deuxième réflexion, elle ajoute :

Comment cette épreuve m’a-t-elle fait évoluer ?

« Cette pause m’a permis de repenser ma façon de m’entraîner. J’ai découvert le yoga et la natation, deux disciplines que je n’aurais jamais explorées autrement. Non seulement elles ont renforcé mon corps, mais elles m’ont aussi apporté un équilibre mental. Je suis plus forte aujourd’hui qu’avant ma blessure. »

Lorsqu’une difficulté surgit, elle semble assombrir toutes les perspectives. On se sent pris au piège, incapable d’imaginer une issue favorable. Mais avec le recul, ce qui ressemblait à un mur devient parfois une porte.

En intégrant cet exercice dans votre quotidien, vous entraînez votre esprit à voir au-delà de l’instant présent. La prochaine fois que vous serez face à une épreuve, une petite voix en vous murmurera :

« Je ne le vois pas encore, mais quelque chose de bon finira par émerger de cette situation. »

Et c’est ainsi que l’on transforme non seulement ses épreuves, mais aussi sa manière de les traverser.

Source :

Rich Roll. The Happiness Professor: What ACTUALLY Makes Us Happy / Arthur Brooks. The Rich Roll Podcast. 17 février 2025.

Crédit image : Depositphotos

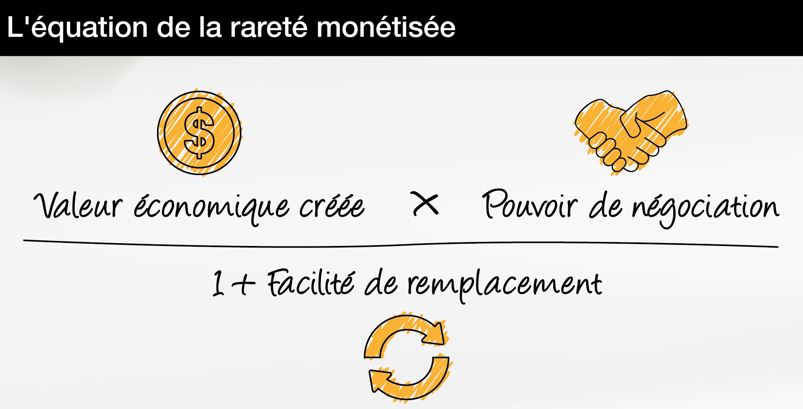

L’équation qui fait toute la différence

Pourquoi certains réussissent-ils à conserver une part bien plus grande de la valeur qu’ils créent, tandis que d’autres, tout aussi compétents, peinent à monnayer leur expertise ? La réponse tient en une équation simple, mais redoutablement efficace, mise de l’avant par l’entrepreneur Alex Hormozi :

Revenu potentiel = (Valeur économique créée X Pouvoir de négociation) / (1 + Facilité de remplacement)

Derrière ces variables se cache une réalité incontournable : le revenu ne se limite pas à ce que l’on fait, mais à la manière dont on le structure et le positionne. Plus la valeur que vous apportez est élevée, plus votre capacité à la négocier est forte et plus il est difficile de vous remplacer, plus votre revenu s’accroît naturellement. À l’inverse, si votre contribution est perçue comme interchangeable ou difficile à justifier, votre potentiel de gain s’effondre, quelle que soit votre expertise.

Tout commence par la valeur économique créée. Il ne suffit pas d’être utile : est-ce que ce que vous proposez transforme réellement la situation de votre client ? Une offre qui réduit un coût, optimise un processus ou génère un avantage concurrentiel tangible possède une valeur nettement supérieure à une prestation standard. Un produit ou un service qui résout un problème critique n’a pas besoin d’être vendu, il s’impose de lui-même.

Vient ensuite le pouvoir de négociation, souvent sous-estimé. Trop nombreux sont ceux qui pensent que leur travail parlera pour eux. Or, la reconnaissance d’une expertise ne se décrète pas, elle se construit. Savoir démontrer son impact, structurer son positionnement et justifier son tarif font toute la différence entre un professionnel respecté et un prestataire interchangeable. Le marché ne récompense pas uniquement la compétence, il valorise la perception et la rareté.

C’est ici que le troisième facteur devient déterminant. Plus il est facile de vous remplacer, plus votre revenu potentiel s’amenuise. Dans un univers où l’offre est abondante, comment faire en sorte que votre expertise soit non seulement différenciable, mais essentielle ? La réponse réside dans la création d’un positionnement unique, dans l’établissement d’une relation de confiance durable et dans la construction d’une signature personnelle qui ne peut être dupliquée. Les meilleurs ne sont pas ceux qui se battent pour exister, mais ceux dont l’absence devient un problème.

Cette équation ne se limite pas aux chiffres, elle redéfinit la manière dont on construit sa trajectoire professionnelle et financière. Il est toujours tentant d’attribuer les écarts de rémunération aux tendances économiques, aux occasions manquées ou à la conjoncture. Mais en réalité, ceux qui réussissent à long terme ne laissent pas ces variables dicter leur avenir : ils prennent les rênes des éléments qu’ils maîtrisent, affinent leur proposition de valeur et deviennent impossibles à ignorer.

La question n’est donc pas de savoir si vous êtes compétent, mais si votre contribution est perçue comme incontournable. Si vous cessiez demain votre activité, qui s’en soucierait ? La réponse à cette question détermine votre véritable rareté sur le marché et, par conséquent, votre potentiel de revenu.

Source :

Alex Hormozi. The Game. Throwback: 13 Things I Wish I Learned Earlier / Ep. 848, Spotify, 7 mars 2025.

Crédit image : Sébastien Bolduc