Blogue

Les fuseaux horaires : une métaphore pour mieux accepter l’autre

Imaginez un instant : il est midi chez vous, le soleil brille, et vous dégustez votre repas. À l’autre bout du monde, sous un ciel étoilé, quelqu’un se prépare à aller dormir. Vous vivez le même instant, mais dans des réalités opposées. C’est la magie des fuseaux horaires : une seule planète, des perspectives multiples.

Et si on appliquait cette logique à notre façon de voir le monde et les autres ? Derek Sivers, dans son essai Time Zones, propose une réflexion intéressante : tout comme il existe des fuseaux horaires différents sur la planète, chaque personne évolue dans son propre « fuseau horaire » émotionnel et culturel. Reconnaître que chacun fonctionne à son propre rythme peut nous aider à comprendre que ce qui est normal pour l’un peut paraître étrange pour l’autre.

Souvent, nous jugeons les autres selon nos propres références, en oubliant que nos certitudes ne sont pas universelles. Si nous prenions un moment pour considérer la réalité de l’autre, nous pourrions y découvrir des façons de penser et de vivre qui enrichissent notre vision du monde. Nous pourrions aussi transformer notre réaction face aux différences : au lieu d’y voir un obstacle, nous y verrions une source de richesse.

Imaginez un monde où chacun serait accueilli tel qu’il est, où les divergences seraient perçues comme une chance d’apprendre. Un monde où l’on se souviendrait que, tout comme il existe plusieurs fuseaux horaires, il existe une infinité de façons de percevoir, de ressentir et de vivre. Ce monde commence en choisissant l’empathie et l’ouverture.

Un petit rappel : dans la nuit du 2 au 3 novembre, nous reculerons l’heure au Québec pour amorcer l’hiver. Ce rituel, qui nous invite chaque année à ajuster notre perception du temps, pourrait aussi nous inspirer à ajuster notre regard sur les autres. Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour ralentir, faire preuve de patience et mieux accepter ce qui nous semble différent ? Tout comme nous adaptons notre montre pour la saison, apprendre à respecter le « fuseau horaire » intérieur des autres pourrait être la clé d’une cohabitation plus harmonieuse.

Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez face à une perspective différente, pensez aux fuseaux horaires. Rappelez-vous que chaque personne évolue dans une réalité unique, aussi valable que la vôtre. En accueillant cette diversité, nous ouvrons la voie à un monde où les différences ne sont plus des barrières, mais des ponts vers une compréhension mutuelle.

Crédit image : Depositphotos

Le bonheur est une décision : choisissez d’illuminer votre journée

Dans le tourbillon de la vie, il est facile de se laisser emporter par le flot des événements, les contrariétés et les soucis du quotidien. Pourtant, à chaque instant, nous avons le pouvoir de choisir notre perception du monde qui nous entoure. En faisant ce choix, nous décidons de la couleur de notre journée, qu’elle soit baignée de lumière ou assombrie par les nuages de la frustration.

L’histoire de Madame Jones, racontée par le blogueur Sahil Bloom, illustre parfaitement cette vérité. À 92 ans, cette femme, pleine de grâce et de dignité, a perdu la vue, mais jamais sa joie de vivre. Chaque matin, elle se prépare avec soin, coiffant ses cheveux à la perfection et ajustant son maquillage. Au moment d’emménager dans une maison de retraite, après avoir patiemment attendu dans le hall, on lui a annoncé que sa chambre était prête.

Lorsqu’on lui a décrit sa nouvelle chambre, Madame Jones a souri et déclaré : « Je l’adore déjà ». Pourtant, elle n’y était pas encore. Devant la surprise de son entourage, elle a simplement confié : « Le bonheur est une décision que l’on prend d’avance ».

Cette phrase résume tout : notre bonheur est un choix conscient que nous faisons chaque jour. Nous pouvons décider de nous concentrer sur ce qui échappe à notre contrôle, ou de porter notre attention sur ce que nous pouvons influencer, avec sérénité.

James Clear, auteur du livre à succès Atomic Habits, pose une question simple, mais puissante : « En vous levant ce matin, vous attendiez-vous à vivre une myriade de petites joies ou une cascade de frustrations ? »

Votre réponse à cette question oriente toute votre journée. Si vous anticipez des problèmes, il est probable que vous les trouviez. Mais en choisissant de voir les aspects positifs de chaque situation, vous ouvrez la voie à une journée plus lumineuse.

La vie n’est jamais parfaite, mais, comme Madame Jones, nous pouvons choisir de l’apprécier pleinement. Aujourd’hui, vous avez entre vos mains le pouvoir extraordinaire de choisir le bonheur. Qu’attendez-vous pour en faire votre plus belle création ?

Sources :

James Clear. 3-2-1: On finding games worth winning, the power of making a lot and choosing the best, and two types of kindness. 17 octobre 2024.

Sahil Bloom. How to Find Happiness, The Ludic Fallacy, & More. 11 octobre 2024.

Crédit image : Depositphotos

Vivre plus longtemps en souriant ?

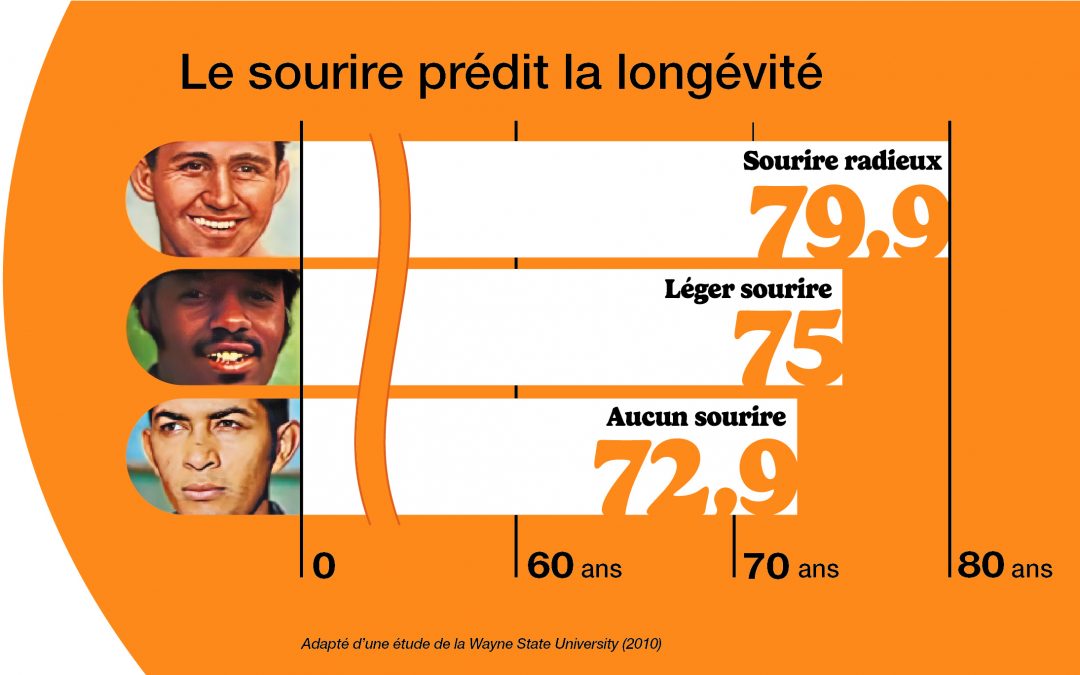

Une étude pionnière portant sur des joueurs de baseball américains évoluant en 1952 a laissé entrevoir un lien potentiel entre l’expression faciale et la longévité. Les chercheurs ont analysé les photos de 230 joueurs, répartis en trois groupes : ceux arborant un visage neutre, un léger sourire ou un sourire complet. Les résultats sont surprenants : les joueurs qui ne souriaient pas vivaient en moyenne jusqu’à 73 ans, ceux avec un léger sourire atteignaient 75 ans, tandis que les sourires radieux étaient associés à une vie plus longue, avec une moyenne de 80 ans.

Cette corrélation entre sourire et longévité a alimenté des titres promettant que le secret d’une vie plus longue résidait peut-être simplement dans le sourire. Mais avant de sourire à pleines dents, il est essentiel de s’interroger sur la robustesse de cette étude.

Bien que cette étude ait été publiée dans une revue scientifique de premier plan et validée par une évaluation par les pairs, elle n’a pas résisté à l’épreuve du temps. Quelques années plus tard, des chercheurs ont tenté de reproduire les résultats avec un échantillon plus large. Or, ils n’ont trouvé aucune preuve solide reliant le sourire en photo à une espérance de vie prolongée.

Cet échec de réplication met en lumière un défi courant dans les sciences humaines : il est souvent difficile de reproduire certains résultats isolés. Cela nous rappelle l’importance d’aborder toute étude avec un esprit critique, même celles validées par des pairs ou publiées dans des revues renommées. Ce scepticisme est essentiel pour bien comprendre la véritable portée des recherches scientifiques.

Cette même vigilance est cruciale dans notre vie quotidienne, notamment face aux promesses alléchantes qui envahissent les réseaux sociaux. Qu’il s’agisse de méthodes miracles pour réussir financièrement, de régimes promettant des transformations rapides ou de solutions instantanées pour atteindre le bonheur, il est facile de se laisser séduire par des récits convaincants. Cependant, il est indispensable de prendre du recul.

Avant de céder à de telles offres, il faut se poser les bonnes questions : les résultats sont-ils vraiment basés sur des faits vérifiables ? Peuvent-ils être reproduits dans d’autres circonstances ? Ou bien, la personne qui les propose a-t-elle simplement eu de la chance et tente-t-elle de vous vendre cette réussite comme une vérité universelle ?

Rappelez-vous qu’une promesse alléchante n’est jamais gage de succès assuré. Ce qui semble fonctionner pour une personne pourrait ne pas marcher pour vous. La vérification systématique de la solidité des preuves et de la crédibilité des sources est une approche sage. Un engagement réfléchi et une analyse rigoureuse vous éviteront des déceptions et vous protégeront de décisions hâtives. En cultivant cette approche critique, vous saurez éviter les pièges des offres trop belles pour être vraies, et vous serez mieux préparé à faire des choix éclairés et responsables.

Source :

Susan A. Nolan et Michael Kimball. The Power of Replication: A Study of Baseball Card. Psychology Today, 28 septembre 2022.

Crédit image : Sébastien Bolduc

Quand vos croyances deviennent plus puissantes que la réalité

En 1980, Robert Kleck, psychologue au Dartmouth College, a mené une expérience fascinante avec un groupe d’étudiants. La moitié d’entre eux ont été convaincus qu’un maquilleur leur avait dessiné une large cicatrice sur le visage avant de participer à une série d’entretiens. Mais, à leur insu, cette cicatrice a été retirée avant qu’ils ne rencontrent les intervieweurs.

Le résultat ? Malgré l’absence de cicatrice, ceux qui pensaient en avoir une ont rapporté un sentiment de malaise et une impression que les intervieweurs les traitaient différemment. Ils se sentaient jugés et observés, et ont interprété les réactions des intervieweurs à travers ce filtre, percevant des signes de gêne ou de malaise dans chaque interaction. À l’inverse, ceux qui se croyaient d’apparence normale n’ont rien ressenti de tel. Une simple croyance avait suffi à altérer leur perception… et leur comportement.

Cette étude nous confronte à une vérité troublante : nos croyances peuvent modeler nos expériences davantage que la réalité. Lorsque nous nous emprisonnons dans nos peurs et nos doutes, nous finissons par les projeter autour de nous, transformant des menaces invisibles en obstacles bien réels.

Mais imaginez : si une cicatrice imaginaire a le pouvoir de faire vaciller notre confiance, qu’en est-il des autres croyances limitantes que nous portons inconsciemment ? Et si, au lieu de voir en chaque échec une fatalité, nous choisissions de les considérer comme une occasion de grandir ? Si nous cessions de nous définir par ce que nous percevons comme des faiblesses ?

Il serait naïf de croire que nous contrôlons tout. La vie est injuste, et des circonstances échappent à notre emprise. Mais c’est là que réside notre véritable pouvoir : dans la manière dont nous choisissons de réagir à une situation, de l’interpréter et de nous en relever. Ce n’est pas le poids de la cicatrice qui freine, mais celui que nous lui attribuons.

En nous libérant de la « mentalité de victime », nous arrêtons de chercher les raisons externes à nos échecs; nous reprenons le contrôle, car tout changement significatif commence à l’intérieur. C’est un choix : celui de voir au-delà des illusions, de briser les chaînes invisibles de nos croyances limitantes et de réécrire l’histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes.

L’expérience de la cicatrice de Dartmouth est un rappel puissant que nos croyances peuvent soit nous piéger, soit nous propulser vers une version de nous-mêmes que nous n’aurions jamais cru possible. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez freiné par une « cicatrice » invisible, posez-vous la question : est-ce la réalité… ou est-ce ce que vous avez choisi de croire ?

Votre perception définit votre réalité. Reprenez le contrôle. Faites disparaître cette cicatrice et avancez avec la conviction que vous êtes plus fort que vous ne l’imaginez.

Votre choix. Votre pouvoir.

Source :

Sahil Bloom. Victim Mentality, Energy Creators, & More. Sahil Bloom’s Curiosity Chronicle, 4 octobre 2024.

Crédit image : Depositphotos