Blogue

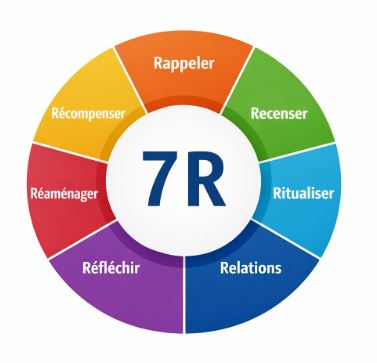

Les 7 R : le système simple pour tenir vos bonnes résolutions toute l’année

En ce début d’année, nombreux sont ceux qui ont pris de bonnes résolutions : bouger davantage, mieux manger, ralentir, prendre soin de soi. Les intentions sont sincères, parfois même enthousiasmantes. Puis, quelques semaines plus tard, une question surgit : que reste-t-il vraiment de ces élans du 1er janvier ?

Car le véritable défi n’est pas de prendre une résolution, mais de la maintenir dans le temps, lorsque l’enthousiasme retombe et que le quotidien reprend ses droits. Ce n’est pas tant la volonté qui fait défaut que le système pour la soutenir. C’est ici qu’intervient le cadre des 7 R, proposé par Russ Harris, auteur du livre Le piège du bonheur. Il s’agit d’un outil simple et concret pour transformer une bonne intention en habitude durable.

1- Rappeler

Vous devez vous rappeler régulièrement pourquoi cette résolution est importante pour vous. Un rappel sur votre téléphone, un fond d’écran, un vision board ou une note bien visible permet de garder votre intention présente malgré le tourbillon du quotidien. Une question peut servir de boussole : « En quoi cette résolution améliore-t-elle ma vie ou celle des autres ? ». Plus cette raison est claire, plus il devient difficile d’abandonner en cours de route.

2- Recenser

On dit souvent que ce qui se mesure s’améliore. Observer ses comportements sans jugement permet d’ajuster le tir plutôt que de se décourager. Faire un suivi simple, comme cocher les jours où vous avez marché, cuisiné, lu, médité ou posé une action qui cadre avec vos valeurs, renforce la constance. Ce n’est pas un examen, mais un miroir qui soutient le progrès, non le jugement.

3- Récompenser

Au début, la motivation n’est pas toujours au rendez-vous. Célébrer les petites victoires devient alors essentiel. Maintenir une résolution pendant une semaine, puis un mois, peut mériter un massage, un moment pour soi, une sortie ou un plaisir choisi d’avance. À condition que la récompense soit cohérente avec l’objectif poursuivi, elle renforce l’envie de continuer et ancre l’idée que tenir le cap est bénéfique.

4- Ritualiser

Nos journées se déroulent largement sur le pilote automatique. C’est à la fois leur force et leur piège. Une stratégie efficace consiste à greffer un nouveau rituel à une habitude déjà installée. Après le café du matin, lire quelques pages. En rentrant du travail, enfiler directement ses chaussures de marche. L’objectif étant que la résolution cesse d’être un effort conscient pour devenir un réflexe.

5- Relations

Rendre compte de ses progrès à quelqu’un change tout. Que ce soit par courriel, lors d’un appel, dans un groupe ou avec un partenaire d’imputabilité pour courir, lire ou jouer au pickleball, le lien social augmente l’engagement. On persévère plus facilement lorsque quelqu’un nous soutient ou nous demande simplement comment cela se passe.

6- Réfléchir

Prévoir régulièrement du temps pour faire le point. Suis-je encore en harmonie avec mon intention ? Qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce qui fait obstacle ? Quels ajustements puis-je apporter sans culpabilité ? Cette réflexion évite l’abandon silencieux et transforme la résolution en un processus vivant, capable d’évoluer plutôt que de se briser.

7- Réaménager l’environnement

Comme le rappelle James Clear, auteur de Atomic Habits, une bonne habitude doit être évidente et facile à exécuter, tandis qu’une moins bonne doit être invisible et difficile d’accès. Avoir un bol de fruits bien en vue, préparer ses vêtements de sport la veille ou placer un livre sur l’oreiller sont de simples ajustements aux effets puissants. À l’inverse, éviter certaines tentations ou les ranger hors de vue réduit les décisions impulsives.

En résumé, il n’existe pas de conseil magique pour tenir une résolution, seulement un système à mettre en place. Les objectifs, la motivation et la discipline comptent, mais demeurent fragiles sans une structure pour les soutenir. Comme le résume James Clear : « You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. »

Et si, cette année, plutôt que de compter uniquement sur votre volonté, vous choisissiez une résolution importante, puis construisiez autour d’elle votre propre système des 7 R ?

Crédit image : ChatGPT

2026 : place à votre coaching personnalisé

Webdiffusion gratuite – La gestion des émotions et la prise de décision en Bourse

Ce mardi 9 décembre, entre 19 h et 19 h 45, je serai en direct avec D*Trading pour discuter d’un sujet qui influence plus de résultats qu’on le croit : la gestion des émotions et la qualité des décisions en Bourse. Cet événement est gratuit et s’adresse à tous ceux qui souhaitent aborder les marchés avec davantage de clarté et de structure.

Pour y assister, vous devez vous inscrire à l’avance :

https://system.dtrading.net/webinaire-michel-psychologie

Il n’y aura pas de visionnement en différé; la présence en direct est donc nécessaire.

J’en profiterai également pour procéder au lancement officiel d’un nouveau projet que j’ai déjà annoncé sur les réseaux sociaux et que je suis heureux de présenter plus en détail.

Au plaisir de vous retrouver mardi soir.

Posez-vous la bonne question ?

Lorsque votre enfant rentre de l’école, le réflexe naturel est de lui demander : « Comment s’est passée ta journée ? » C’est une question bien intentionnée, qui vise à créer un moment de connexion. On demande parfois : « Qu’est-ce que tu as appris ? ». Ces formulations invitent l’enfant à raconter ce qui s’est produit, mais elles n’ouvrent qu’une petite fenêtre sur son monde intérieur. Très souvent, la réponse est brève. Non pas parce que sa journée était vide, mais parce qu’analyser ce qu’on vit est une habileté qui se développe lentement. Et même pour nous, adultes, poser une bonne question demande du temps et de la pratique.

C’est là qu’entre en scène une idée simple, mais profondément transformatrice, proposée par l’auteur stoïcien Ryan Holiday : « As-tu posé une bonne question aujourd’hui ? ». Cette formulation change le cœur même de la conversation. Elle déplace l’attention du récit vers la compréhension, du quotidien vers la réflexion. Vous valorisez désormais ce que l’enfant cherche à comprendre plutôt que ce qu’il a simplement retenu. Vous n’encouragez plus la passivité, mais la curiosité active.

Poser une bonne question, c’est souvent dire : « Qu’est-ce que ça veut dire ? », « Comment ça marche ? », « Pourquoi est-ce comme ça ? ». Ces questions forment la base de la pensée inquisitive. Elles montrent une envie d’aller plus loin et révèlent une maturité intérieure : reconnaître ce qu’on ne comprend pas est déjà un signe d’intelligence, d’humilité et d’ouverture. Elles transforment le savoir en exploration plutôt qu’en performance.

Dans un monde où l’intelligence artificielle prend une place croissante, cette compétence devient essentielle. L’IA ne réfléchit qu’à partir des questions qu’on lui pose. Une question vague produit une réponse superficielle. Une question précise ouvre un véritable chemin de réflexion. La différence entre « Explique-moi les volcans » et « Pourquoi certains volcans restent actifs pendant des siècles alors que d’autres s’éteignent rapidement ? » illustre à quel point la formulation change la profondeur de la pensée. Les adultes de demain seront ceux qui maîtriseront l’art de poser les bonnes questions.

Cette nouvelle approche enrichit aussi les échanges. Au lieu d’un résumé rapide, vous obtenez ce qui a réellement stimulé son esprit : ce qui l’a intrigué, dérouté ou fasciné. Vous entrez dans son univers intérieur, celui où se construisent ses idées, ses intuitions et sa compréhension du monde. Pour ancrer cette habitude, vous pouvez instaurer un petit rituel du soir où chacun partage sa « bonne question du jour ». Simple, doux, et étonnamment puissant.

Cette approche transforme aussi la relation parent-enfant. En posant ce type de question, vous envoyez un message clair : la curiosité compte plus que la performance. Vous créez un environnement où il peut exprimer librement ses doutes, ses intuitions et ses questions profondes, et vous l’accompagnez dans le développement de compétences essentielles comme l’esprit critique, l’introspection et la capacité à naviguer dans l’incertitude.

En remplaçant « Comment ça s’est passé ? » par « As-tu posé une bonne question aujourd’hui ? », vous l’encouragez à devenir un explorateur du monde plutôt qu’un simple observateur. Vous l’invitez à questionner, à chercher, à creuser. Vous lui donnez les outils pour évoluer dans un univers où la bonne question ouvre mille fois plus de portes qu’une réponse rapide.

Et surtout, vous lui transmettez une vérité essentielle : la sagesse ne commence pas par une réponse, mais par une question qui ouvre le chemin.

Source :

Ryan Holiday. Wisdom Takes Work: Learn. Apply. Repeat. 2025.

Crédit image :

ChatGPT