Blogue

Le non est mon nouveau oui

Cela vous est-il déjà arrivé de dire oui à une demande pour ensuite le regretter amèrement?

Pour ma part, c’est une situation qui se produit régulièrement.

Voilà pourquoi j’ai décidé d’en apprendre davantage sur la manière appropriée de dire non. Aujourd’hui, je vous partage certains trucs appris lors de mes récentes recherches à ce sujet.

1- La règle du « Wow, j’en ai vraiment envie! »

D’après Derek Sivers, un entrepreneur à succès, il faut dire oui si et seulement si nous sommes enthousiasmés à 100 % par la requête. Notre réaction instantanée doit être semblable à celle-ci : « Wow, j’en ai vraiment envie! ». Sinon, nous devons nous respecter et dire non.

2- Remercier la personne et répondre simplement par un non

Admettons que vous ayez pris la décision de refuser une proposition, la prochaine étape serait alors de remercier sincèrement la personne et de répondre simplement par un non. Ce conseil a été formulé par la romancière Elizabeth Gilbert lors d’une discussion avec Tim Ferriss, un autre entrepreneur inspirant. Voici un exemple de réponse :

Merci beaucoup d’avoir pensé à moi pour ce projet, et je vais décliner ton offre.

À première vue, quoique cette réponse semble bizarre, il est recommandé de ne pas fournir de raisons ou d’explications pour justifier votre décision. Cette dernière vous appartient. Si vous donnez une excuse, il est probable que l’autre personne tente de vous convaincre en vous suggérant une piste de solution. L’objectif est de fermer la porte, point à la ligne. Pour ce faire, la célèbre autrice nous conseille d’ajouter ceci : « Si je change d’idée, je t’aviserai ».

Avez-vous remarqué que j’ai employé le « et » et non le « mais » dans mon exemple de réponse? En effet, le « mais » a une connotation négative, car il est souvent associé au fameux « oui, mais », une expression qu’on utilise notamment lorsqu’on veut avoir raison, défendre notre point de vue ou résister au changement. L’antidote est de recourir plutôt au « et », une approche plus neutre et directe.

En procédant ainsi, nous nous donnons l’occasion de consacrer davantage de temps et d’énergie aux demandes qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs professionnels ou, tout simplement, qui nous font vibrer.

À partir d’aujourd’hui, je tenterai donc de prioriser davantage le non afin qu’il devienne mon nouveau oui.

Et vous, avez-vous de la difficulté à dire non?

Source :

Tim Ferriss (2022). The Tim Ferriss Show – # 599: New Insights from Sam Harris, Dr. Peter Attia, Ramit Sethi, and Elizabeth Gilbert. 8 juin.

Crédit image : Depositphotos

Une chance qu’il y a de l’espoir

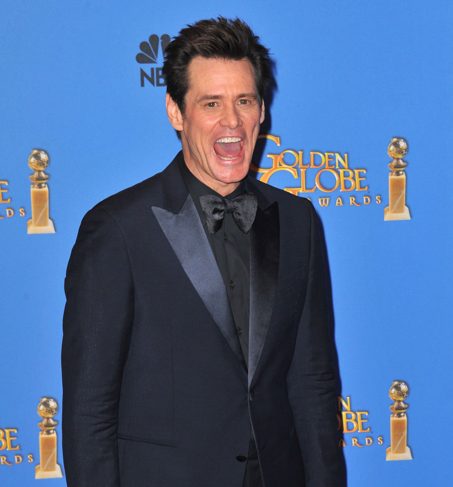

Avez-vous vu le film La cloche et l’idiot (Dumb and dumber) mettant en vedette l’incomparable Jim Carey ?

Sans être un grand film, je me rappelle avoir eu beaucoup de plaisir à le visionner. Aujourd’hui, je vous partage un extrait qui me fait rire et donne à réfléchir.

Le personnage incarné par Jim Carey (Lloyd) déclare son amour à la belle Mary de manière maladroite. Ensuite, il lui pose cette question à laquelle il attend une réponse franche et honnête :

Quelles sont les chances que l’on devienne un couple ?

Avec hésitation, elle lui dit qu’elles ne sont pas vraiment bonnes, du genre une chance sur un million…

Contre toute attente, il explose de joie en réalisant qu’il y a une chance que cela se produise!

« L’espoir est le plus beau des trésors parce qu’il ne s’éteint jamais… même quand tout d’un coup on le croyait perdu. »

– Roland Poupon, ingénieur agronome

Ce samedi, je me soumettrai à l’examen menant au titre de planificateur financier, une épreuve dispensée par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). J’y ai donc consacré beaucoup de temps et d’énergie ces derniers jours afin d’être fin prêt pour le grand jour.

Mon enjeu le plus important a été de composer avec un faible degré de confiance, conséquence directe du fait que je ne maîtrise pas bien les nombreux concepts théoriques, ce qui limite ma capacité à résoudre efficacement les études de cas.

Sérieusement, tout a changé lorsque je suis tombé par hasard sur cette scène qui montre une personne excitée à l’idée de réaliser l’improbable. Je me présenterai donc à l’examen gonflé à bloc, en gardant à l’esprit que j’ai tout donné. Peu importe le résultat, je tire cette leçon : il faut se concentrer sur ce qui est possible et faire fi de notre bavardage mental.

Alors, la prochaine fois que vous manquerez de confiance face à un défi de taille, rappelez-vous ceci : dès qu’il y a une chance, tout est possible!

Source :

Nate Zinsser. The Confident Mind: A Battle-Tested Guide to Unshakable Performance. Custom House, 2022.

Crédit image : Depositphotos